岩倉具視幽棲旧宅 当サイト左京区史跡マップ②番の位置 MAPはこちら>>

岩倉具視(いわくらともみ)と龍馬は、

そんなに密な関係ではなく、土佐藩士では、

中岡慎太郎(なかおかしんたろう)の方が懇意だったんですね。

なぜかというと…

龍馬も慎太郎も幕府をつぶすという目的は同じだったんですが、

龍馬は、平和的に将軍が自ら政権を放棄するという

大政奉還による「倒幕派」で、

慎太郎は武力を使っての「討幕派」だったんですね。

で、岩倉具視は、武力討幕派の公卿として、

朝廷に働きかけている中心的存在だったからです。

でも龍馬は、慎太郎に大政奉還案を説得したあと、

岩倉具視にも大政奉還を理解してもらうために

慎太郎と一緒に岩倉邸を、

慶応3(1867)年6月25日に訪問していますね^^

岩倉具視幽棲旧宅

京都市左京区岩倉にある

岩倉具視の幽棲旧宅(いわくらともみゆうせいきゅうたく)の見学に行ってきました!

昭和生まれの人なら、岩倉具視といえば、

「500円札の肖像画の人!」

そんな印象かもしれませんね^^

この旧宅へは、元治元(1864)年に

大工の藤吉の居宅(現在の付属室部分)を購入して、

母屋と繋屋を増築して住んだそうなんです。

購入当時は、相当古かったようで、その日記には、

「終日掃除をしたが古家のため、

なかなか住めるようにならない。とにかく涙が出る。」

と書かれているほどのものだったようですね。

でも岩倉具視の旧宅は、

昭和7(1932)年には、国の指定史跡となっているんですよ。

時代が変われば、価値も変わるんですねえ^^

茅葺の屋根で岩倉具視が住んでいた当時の面影が

しっかり残っています^^

でも、平成20(2008)年から4年間かけて

京都市が本格的な修理を行ったそうなので、

障子などはとてもきれいになっていましたよ^^

広さは、母屋が約60㎡、付属室が約67㎡、

繋屋が約9㎡の平屋で、中庭もありました。

でも障子の枠の柄は、当時のままだと思うんですよねえ。

かなりあせていますが、紅葉の柄のようですよね。

そして、当時としてはめずらしい、

ガラスがはめ込まれた障子だったんですね。

炊事場も当時のままの状態でした。

光の加減で写真がちょっと暗く感じますが、

当時は電球もなかったでしょうから、

実際この写真の感じのままだったのかもしれませんねえ^^;

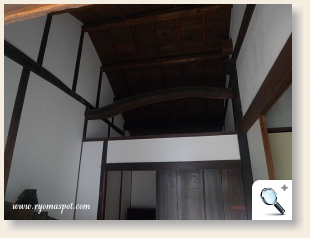

梁も綺麗なまっすぐな木ではないところが、

味がありますよね^^

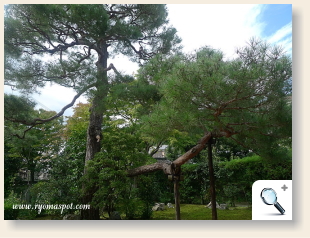

母屋の横にある庭にある松の木は、

岩倉具視本人が植えたものだそうです。

横に伸びた枝を添え木で支えているのが

樹齢を感じさせますね。

そして、具視の遺髪を収めた慰霊碑がありました。

写真には写っていませんが、

隣には具視の子息の具定と具経の碑もありましたよ。

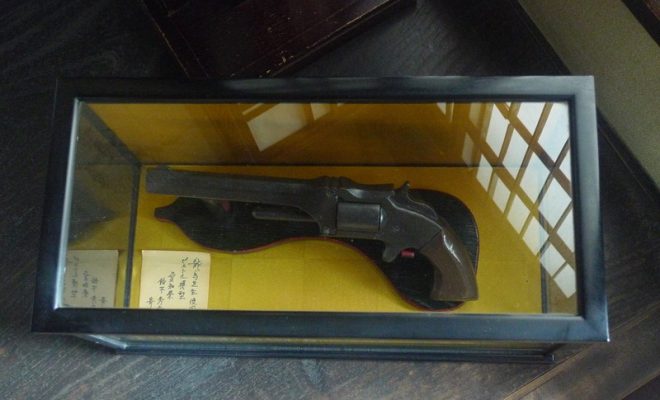

そして敷地内には、対岳文庫(たいがくぶんこ)といって、

岩倉具視の遺品や明治維新関係の資料などが展示されていました。

対岳文庫の中は撮影禁止だったんですよねえ。

旧宅は、たくさん写真を撮らせてもらえたのになあ…

残念でしたっ。

でも、明治維新後のものが多くて

幕末当時のものはあまりなかったですね^^;

この対岳文庫の建物も、平成19(2007)年に、

国登録有形文化財に登録されています。

岩倉の風景

岩倉は、京都市内とはいっても、

鞍馬山や比叡山にもほど近く、

とても静かな空気のきれいなところでした。

一緒に行った主人が、

「きれいな川のせせらぎが感じられて

自然も豊かなこんなところに住みたい!」

って、思わず言うくらいのところです^^

今回は、出町柳駅から叡山電鉄で岩倉駅まで行って、

そこからぶらぶらと景色を見ながら歩いて

岩倉具視幽棲旧宅へ行きました。

だいたい歩く時間は20分くらいでした。

川に沿って歩いて行くので

とっても気持ちよかったです^^

岩倉具視幽閉のわけ

岩倉具視幽棲旧宅石碑 当サイト左京区史跡マップ②番の位置 MAPはこちら>>

岩倉具視は、幕末から明治維新にかけて活躍した公卿です。

なぜ、岩倉具視が御所から離れた岩倉の地で

住むことになったかというと…

ペリー来航で日本が揺れ始めたころ、

具視は、公武合体に努め、孝明天皇の妹の

和宮の将軍家への降嫁を勧めたことで

尊王攘夷派から佐幕派として見られました。

そうして尊王攘夷運動が高まってきた

文久2(1862)年には官を退き、蟄居するはめになりました。

その際には、具視が京から退去しないと

天誅に処すという予告文まで受けたため、

住んでいた屋敷にいることもできなくなり、

岩倉の地へ来ることになったんですね。

ですが、その後考えは倒幕派に変わっていき、

孝明天皇が崩御した後は、

薩摩藩の大久保利通(おおくぼとしみち)らとともに

武力討幕のために岩倉に居ながら朝廷への工作をしたそうです。

そして、慶応3(1867)年10月14日に、

倒幕の密勅が下りました!

でも奇遇にもその数時間前に

徳川慶喜が大政奉還を決めたんですね。

そのためいったんは武力討幕は消えましたが、

その後に具視らの働きで王政復古令が出されました。

そこから、具視ら新政府軍ら官軍対旧幕府軍の戦い、

戊辰戦争へとつながっていったんですね。

岩倉具視幽棲旧館

<見学の案内>

開館時間:9:00~17:00(入場は16:30まで)

入場料:一般 300円

中学・高校生および高等専門学校生 200円

小学生 100円

休館日:月曜日(祝日の場合は開館、翌平日休館)

年末年始(12月29日~1月3日)

<交通の案内>

近くには駐車場がないそうです。

地下鉄烏丸線 国際会館駅から 京都バス24系統 もしくは

京阪電車 三条駅or出町柳駅から 京都バス21・23系統

で、終点「岩倉実相院」下車南へ3分

叡山電鉄「岩倉」駅から北へ約1.4km

<所在地>

住所:京都市左京区岩倉上蔵街100番

電話:075-781-7984

スポンサーリンク

スポンサーリンク