文久3(1863年)年八月十八日、薩摩藩と会津藩らが手を組み、

公武合体派によって京都御所内から尊王攘夷派の公卿らと

長州藩が追放された事件が、その日付けをとって

「八月十八日の政変」といわれています。

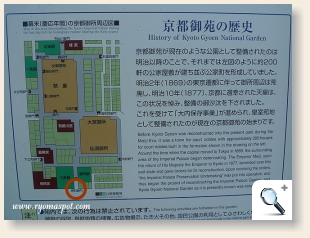

京都御所の案内図と御所の門(中立売門) 当サイト上京区史跡マップ⑦番の位置 MAPはこちら>>

黒船来航でペリーが日本に来てからというもの、

孝明天皇がとにかく攘夷(外国撃退)を求めていたので、

長州藩は、攘夷を行動であらわそうとします。

関門海峡を渡る外国船を攻撃したり、

江戸(現:東京)の英国公使館に火をつけたりしたわけです。

そして京(現:京都)では、長州を中心に尊王攘夷志士たちが

天誅(てんちゅう)といって

攘夷反対の佐幕派武士や公卿を暗殺したりと、

行動がどんどんと過激になっていったんですね。

で、結局そのあまりの過激さに、

「攘夷は嫌だけど、幕府を倒したいとまで思ってないし、

長州藩のやり方は強引すぎる!怖い!嫌いじゃ!」

と、時の天皇、孝明天皇から嫌がられてしまったんです。

そして、薩摩藩と会津藩が手を組んだ幕府側に心を許したんです。

長州藩邸跡石碑

当サイト中京区史跡マップ⑪番の位置 MAPはこちら>>

ついに薩摩藩と会津藩が中心になり、

文久3(1863年)年八月十八日に、

御所の堺町御門の警備を任されていた長州藩の任務を解き、

長州藩と懇意の公卿が御所内を参内することを差し止めました。

「前日までは、一生懸命尊王攘夷を行って、

天皇からも喜んでもらえ、寵愛を受けていたはずなのに…」

突然のどんでん返し!

天皇の心変わりを知らない長州藩勢は、

「天皇をたぶらかしたのは薩摩と会津だ!」

とばかりに、この両藩に対する憎しみをつのらせます。

でも、任務を解かれた長州藩は、

御所の門前で薩摩藩士や会津藩士に発砲したりすれば、

それこそ朝敵となってしまうわけです。

だから長州藩士たちは、

長州(現:山口)へと落ちていく他なかったんですね^^;

三条実美の屋敷跡(現:梨木神社) 当サイト上京区史跡マップ④番の位置 MAPはこちら>>

三条実美(さんじょうさねとみ)を筆頭とする、尊王攘夷の急進派の公卿たちは、

長州藩たちと手を組み、幕府に攘夷を決行させるため

さまざまな朝廷工作をしていました。

でも、八月十八日の政変で失脚し、

京を追放された三条実美ら7人の公卿は、

長州藩士たちとともに長州へと向かうことになったんです。

このときのことが「七卿落ち(しちきょうおち)」といわれているんですね。

八月十八日の政変と土佐藩浪士

中岡慎太郎(なかおかしんたろう)は、八月十八日の政変後、

土佐藩内では土佐勤王党が弾圧されているため

土佐藩を脱藩し、長州へと渡りました。

そこで三条実美ら長州に逃げ落ちた

公卿の護衛をつとめています。

三条実美と各地の志士たちとの重要な連絡係ともなり、

また長州藩士たちとともに禁門の変に参加したり、

薩長同盟のための根回しをしたりと、

慎太郎の活躍が始まったんですね。

慎太郎よりも早くから土佐藩を脱藩していた吉村寅太郎(よしむらとらたろう)。

文久3(1863)年8月13日に

天皇みずからがが大和(現:奈良)にある神武天皇陵参拝と

攘夷のための作戦会議をするという、

大和行幸の詔が発せられました。

8月14日に、大和行幸の先鋒として

寅太郎たち30数名が大和へ入りました。

そこで寅太郎たちは、正義のための戦いとして

大和五条の代官所を襲撃したんです。

でも、その直後に起きた八月十八日の政変!

天皇の大和行幸も中止なり、

結局、寅太郎たちは反乱軍として追われる身になってしまい

最期は幕府軍に討たれて死亡。

この戦いには、長州藩士は一人もおらず、

脱藩浪士ばかりで土佐脱藩浪士が半分以上を占めていたんです。

都落ちの長州藩もつらかったでしょうが、

この天誅組の人たちは、自分の藩を捨て、長州藩をたよりに、

天皇のために、自分たちにとっての正義のために

戦っただろうと考えると、とても痛ましい感じがします。

文久2(1862)年から文久3年にかけては、

武市半平太(たけちはんぺいた)率いる

土佐勤王党にとって一番いいころでした。

長州藩と通じ、土佐藩を尊王攘夷の上士で固め、

裏では半平太が土佐藩の政治を操っていました。

しかし、文久3(1863)年の八月十八日の政変で

大きく変わってしまったんです。

長州藩が勢いづいているときは、半平太らをもてなしていた

前土佐藩主、山内容堂(やまのうちようどう)は、

長州藩が追い落とされたとわかった途端、

土佐勤王党の弾圧に乗り出したんです。

半平太も、京から土佐(現:高知)へ帰るように命じられ、

投獄された後、2年後の慶応元(1865)年5月11日に

切腹させられました。

八月十八日の政変後に土佐勤王党の弾圧が始まった土佐藩から

龍馬にも土佐へ戻るようにと命令が出ました。

でも、龍馬は一度は自ら脱藩した身。

勝海舟の配慮で脱藩の罪は赦されたとはいえ

「わかりました。」

と、土佐へ帰るような人ではなかった!

結局そのまま土佐へは戻らず、

自動的に2度目の脱藩となってしまったんですね。

長州藩が政治の舞台から追い落とされたことで、

土佐藩の勤王志士達の運命も

大きく左右されてしまっていたんですね^_^;

スポンサーリンク

スポンサーリンク