武市半平太(瑞山)(たけちはんぺいた(ずいざん))は、

一藩勤王をめざして土佐勤王党結成します。

土佐藩参政の吉田東洋(よしだとうよう)の暗殺を企てたあと、

藩の要職を尊王攘夷派(そんのうじょういは)で固め、

自らは身分上役職にはつけないため、裏で実権をにぎりました。

そして、その当時の藩主山内豊範(やまのうち とよのり)を

奉じて京に進出します。

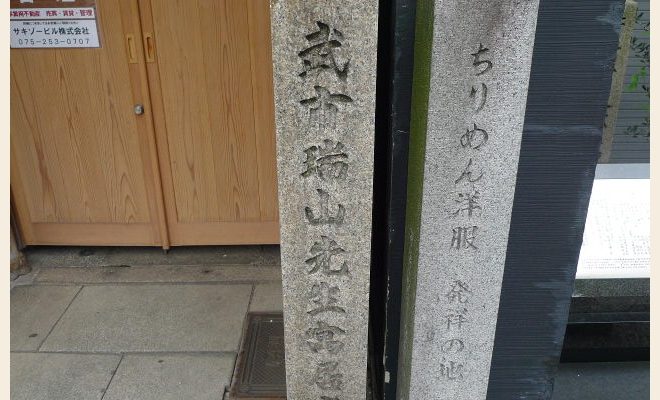

そのときに京都で住んでいたの跡地の石碑が、

木屋町通り三条を上がったところにあります。

武市半平太(瑞山)と、龍馬は遠縁にあたり、

江戸では二人とも剣術を磨いていました。

龍馬は北辰一刀流(ほくしんいっとうりゅう)の千葉道場、

半平太は鏡心明智流(きょうしんめいちりゅう)の桃井春蔵道場へ

修業に行っていました。

二人は仲も良く、龍馬は半平太のことを「あぎ(顎)」、

半平太は龍馬のことを「あざ(痣)」と

あだ名で呼び合っていたほどです。

半平太のあごは角ばっていて、

龍馬にはあざがあったからなんですね。

歴史的幕末の志士とは違う、ほのぼのとした

二人の関係が垣間見える気がします^^

そんな二人も尊王攘夷の志士として活動しだし、

半平太は土佐勤王党を結成、総勢192名が加盟。

当初は龍馬も加わっていましたが、後に龍馬は土佐藩を脱藩し、

土佐勤王党(とさきんのうとう)からも脱退し、

二人は別々の方法で尊王攘夷を成し遂げようとし始めます。

龍馬の脱藩がわかったときに、

他の土佐勤王党のメンバーは、

「龍馬は裏切り者!」と非難しました。

そのとき半平太は龍馬のことを

「土佐一国にはあだたぬ奴だから放っておけ」

といい、龍馬の脱藩を認めていたそうです。

※土佐一国にはあだたぬ奴=土佐におさまりきらない奴

片腕になるはずだった龍馬が居なくなったことは

半平太にとっても、かなりショックだったと思いますが、

龍馬という人間を理解していたからこそ出た言葉ですね。

京での武市半平太の活躍

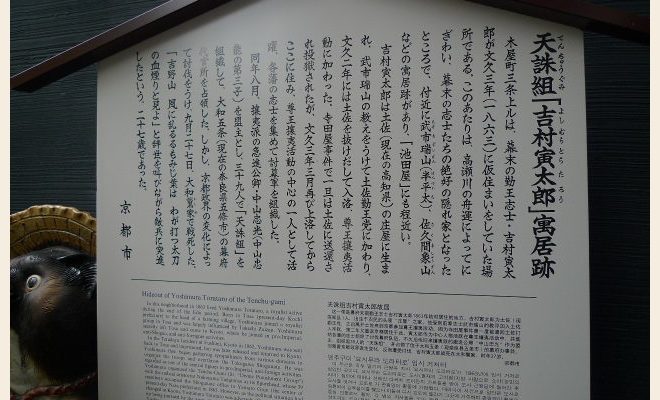

半平太が京で居を構えていたその隣には

もともとは半平太が結成した土佐勤王党の一員で、

龍馬よりも先に脱藩していた、

吉村寅太郎(よしむらとらたろう)が住んでいました。

今もすぐ近くに二人の仮住まい跡の石碑が立っています。

半平太が京に上ったのは、

他の志士のように脱藩したからではありません。

吉田東洋が亡くなった後、勤王党は藩内で力をつけ、

藩主山内豊範を京へ上らせるため働きかけ、

文久2(1862)年8月、藩主と一緒に京へきたんです。

京に上ってからの半平太は、他の藩の志士たちとかかわり、

朝廷の尊攘派公卿(そんじょうはくぎょう)の間に出入りして

幕府に対して攘夷を実行する命令を江戸に送るため、

朝廷工作に奔走。

その一方で、勤王党の一員の

岡田以蔵(おかだいぞう)らに命じて、

天誅の名のもとに尊王攘夷反対の志士たちを

暗殺させるなどしました。

どんどんと目的のためには、

手段を選ばなくなっていったようです^^;

半平太は、文久2(1862)年12月には、

上士格留守居組(じょうしかくるすいぐみ)に昇進。

さらに翌年3月には、土佐藩の京都留守居役(きょうとるすいやく)

にも抜擢されました。

この抜擢は、半平太クラスの地位の武士にとって

破格の出世なんです!

このころが半平太にとっても、

土佐勤王党にとっても一番いい時期だったんですね。

このまま順調に一藩勤王の道をすすめるかに思いましたが、

隠居していたはずの前藩主の山内容堂(やまのうちようどう)が

土佐に帰ってから、尊王攘夷派は弾圧されることになります。

その結果、半平太も土佐へ呼び戻され、土佐勤王党は解散、

半平太を含め土佐勤王党の志士たちは捕らえられます。

半平太は、土佐独特の上士と郷士(ごうし)の間の

白札(しらふだ)という身分の武士だったため

拷問を受けることはありませんでしたが、

それ以外の志士たちはみな、むごい拷問を受けました。

それでも吉田東洋暗殺や京での天誅事件など、

皆口を割りませんでしたが、岡田以蔵の自白により、

ついには半平太は切腹することになるんですね。

武市半平太、享年36歳でした。

その切腹の姿は見事なものだったそうです。

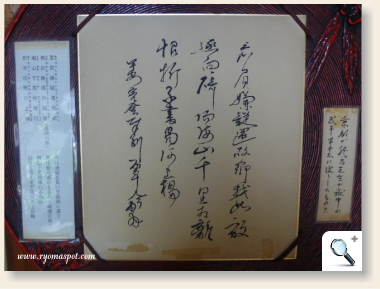

龍馬から獄中の半平太への便り

これは投獄された半平太へ、京都に居る龍馬から送られたものだそうです。

『君は嫌疑を負いて故郷に還り

我は敵に逐わるる如く崎陽(長崎)に向う

海山千里相離れるの恨み

折りて尽くさず鴨川の上の楊』

ということが書かれています。

半平太が疑いをかけられ土佐に戻され、

龍馬自身もまた京都には居ることが危ないため長崎へ向かう

という悲痛な気持ちを書いて送ったんですね。

スポンサーリンク

スポンサーリンク